ROMÁNICO

VIAJES

Introducción

Máscara funeraria de Tutankamon conservada en el Museo Egipcio de El Cairo.

La percepción que el mundo occidental tiene de la cultura egipcia está impregnada tradicionalmente por un cierto halo de misterio, en gran medida provocado por el desconocimiento, o ignorancia, lo cual no carece de lógica si tenemos en cuenta varios aspectos:

Por un lado se trata de una cultura que empieza a conocerse tímidamente apenas hace doscientos años y sobre todo, más recientemente gracias al descubrimiento de la tumba de Tutankamón por lord Carnavon, lo cual desató el asombro del gran público gracias al brillo del oro que dormía el sueño eterno en su interior. Las expectativas se despertaron al son del escatológico misterio alrededor de una civilización casi inédita y despertó el interés por los trabajos de los arqueólogos, personajes teñidos entonces de un barniz de románticos aventureros en busca de una “civilización perdida”, concepto o sensación que impuso un ritmo ansioso por conocer o desvelar los misterios encerrados en ese inédito mundo recién despertado. Todo eso ya ha cambiado, pero por desgracia aún sigue fuera de nuestro alcance una gran parte debido, entre otras muchas cosas, a su hermética escritura jeroglífica, tan solo comprensible para algunos especialistas.

Por otro lado, y también debido a ese desconocimiento, la monumentalidad de su arquitectura escapa a la comprensión de nuestra mentalidad actual, poco dada a entender, o tratar de explicarse, cómo es posible tal despliegue de ingenio para construir tan colosales edificios si apenas tenían medios, sobre todo si los comparamos con la abundancia y complejidad de los actuales, a pesar de todo incapaces de replicar los monumentos antiguos, aunque justo es reconocer que tan solo desde un punto de vista económico que entonces no se tenía en cuenta. Todo lo cual ha propiciado la multiplicación de teorías absurdas relacionadas con ayudas extraterrestres y otras historias incluso más atemorizantes y misteriosas de carácter extrasensorial lo que, a su vez, ha generado una auténtica industria de “lo desconocido” capaz de producir notables beneficios y que podría ser desmontada simplemente teniendo en cuenta la ausencia de los relojes de pulsera en el antiguo Egipto, con todo lo que eso conlleva en la actualidad: Terminación de obras a plazo fijo e inexcusable, presupuestos más o menos desorbitados, intereses políticos y, finalmente, estrés por el paso implacable de las agujas del reloj. Todo, o gran parte de eso, no existía en la vieja cultura egipcia: Se empezaban las obras un día pero sin plazo fijo de terminación, sin prisas, poniendo el acento en la perfección y en metas más espirituales, por calificarlas de alguna manera, y todo ello sin necesidad de tener en cuenta que tenían perfectamente resueltos los problemas técnicos, amén de una más que demostrada inteligencia.

Ciclópeas columnas del templo de Dendera dedicado a la diosa Hathor representada en los capiteles.

Y no menos importante es el temeroso asombro que nos causa la ignorancia con respecto a su mitología escatológica y sus rituales, cargados de contenidos de carácter mágico y salmodias y recitativos tan herméticos como tenebrosos «que no deben ser conocidos por gentes de condición inferior», según se dice en el “Libro de los Muertos”, y que debían ser declamados por sacerdotes «en estado puro y sin tacha, sin haber comido carne de ganado menor, ni pescado…»

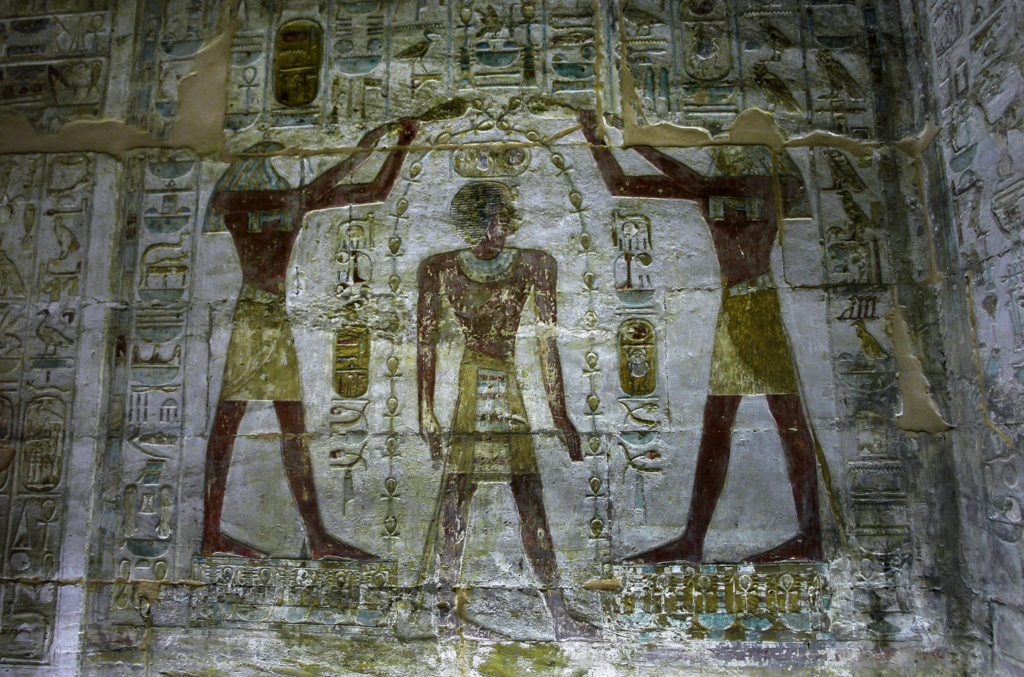

Templo de Abydos. El faraón Seti I realiza ofrendas a Amon-Min. A su espalda Ptah, «Señor de la Magia» y dios creador en la mitología egipcia. Era patrón de los constructores y artesanos y se le atribuían poderes de sanación.

Todas estas cosas infunden un estado de temor reverente al viajero contemporáneo cuando visita el país –ya sea físicamente o a través de los medios de comunicación–, y penetra en los hipogeos y tumbas y percibe ese vago sentimiento residual de la época en que se creía a pies juntillas en la escatológica maldición real, mortal para el que osara violar una tumba y que luego resultó no ser más que el efecto letal de un hongo, también milenario, que los científicos identificaron con el nombre de “Aspergillus niger” que, entre otros muchos lugares, reposa sedimentariamente en las tumbas egipcias y, muy particularmente, en la de Tutankhamón, que fue quien le dio fama y publicidad.

Es evidente, por lo tanto, que hay numerosas y poderosas razones para que, por culpa de este desconocimiento, se produzca una desviación del camino que puede alejarnos cada vez más de la objetividad.

Otra cosa muy distinta es cuando la curiosidad nos impulsa a recorrer sendas más veraces y documentadas y empezamos a descubrir que la cultura egipcia forma también parte de los orígenes de la cristiana en muchos de sus planteamientos estéticos, religiosos y culturales, como iremos viendo.

Y también iremos viendo que no solo Egipto, sino en general todas las culturas mediterráneas, conclusión a la que se puede llegar a través de la historiografía y de la propia iconografía además del sentido común. Es más que evidente la circulación de las corrientes culturales a través del “Mare Nostrum”, consecuencia de las comerciales, verdadero origen de éstas, que no son sino el producto de los intercambios e influencias lógicos entre vecinos, cosa que no ha sido muy bien vista en determinados momentos del pasado reciente en los que, sobre todo desde el punto de vista religioso, no era fácil admitir que estas y otras influencias paganas tuvieran algo que ver con lo “cristiano”, en contra del hecho de que casi todas las culturas de nuestro ámbito geográfico fueran más respetuosas desde todos los puntos de vista con sus vecinos.

Pero superado el endeble y absurdo trauma causado por una especie de fundamentalismo místico teñido, además, por la soberbia de creerse únicos –«fuera de la Iglesia no hay salvación», recordemos–, y dejadas atrás esas actitudes poco edificantes, nos encontramos en disposición de buscar no una verdad absoluta, los dioses nos libren, sino tan solo de transitar por un camino más lógico y basado siempre en evidencias estéticas y culturales tangibles. Simplemente.

Fuentes culturales

La relación de concomitancias o paralelismos de la cultura egipcia con la cristiana –prefiero hablar en este caso de cultura y no de religión–, podría ser objeto de un grueso volumen, sobre todo si tratamos de estudiar a fondo aspectos de carácter estructural y teológico, lo cual no es el objeto de estas páginas. Sí, en cambio, hallar y especificar las supuestas fuentes de donde ha surgido la realidad cultural del románico.

Para ello empezaremos por consignar los asuntos más livianos, como son las fiestas, la mayoría de ellas relacionadas con temas agrarios, muy unidos a los ciclos vitales que podríamos resumir en “nacimiento-muerte-resurrección”, los cuales van a originar una consistente configuración escatológica en la cultura egipcia que luego, con un aspecto o envoltorio distinto pero con el mismo contenido, va a asumir el cristianismo.

Templo de Amada, actualmente a orillas del lago Nasser. Horus y Thot protegen al faraón con el ank vital.

Aun en nuestros días, y aunque ya no se celebren muchas fiestas específicas de carácter estacional, se sigue manteniendo el mismo concepto asociado a los ciclos de “primavera/nacimiento o resurrección” y “otoño e invierno/muerte”, para resucitar en un nuevo nacimiento en el ciclo siguiente. Es el mismo proceso intelectivo que se sigue en el ciclo egipcio de la retirada de la inundación –estación de Peret, mes de Tybi, entre el 27 de diciembre y el 25 de enero– y la siembra, asociada al enterramiento de la simiente/momia para que luego renazca/resucite de la tierra. Recordemos: «En verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto » (Juan 12, 26) en palabras de Jesús.

En otras fiestas se celebran “encuentros” de dioses, como los más notables de Tebas-Luxor, donde los dioses recorren en grandes procesiones la distancia que separa los templos y que nos recuerdan las procesiones cristianas, como por ejemplo la del “encuentro” entre Jesús resucitado y su madre.

O la de nuestro día de “Todos los Santos”, día de difuntos, con evidentes paralelismos con “La Bella Fiesta del Valle” en Egipto durante el mes de Pa-en-Mejer –segundo mes de Peret, estación de la siembra–, en la que el faraón recorría en procesión junto al dios Amón las necrópolis de la orilla oeste tebana, mientras el pueblo depositaba ramos de flores bendecidas por el dios en las puertas de las tumbas familiares, costumbre que aún perdura en nuestros días.

Al mencionar las procesiones egipcias no podemos menos de recordar las que se celebran en la cristiandad, relacionadas culturalmente con aquellas, en las que se conmemoran los distintos episodios de la “Pasión de Cristo” y donde la divinidad es trasladada en andas o carrozas por el pueblo que, en el país de los faraones, solía ser una simbólica barca ritual, adecuada a las características vitales de una cultura que dependía del Nilo para su supervivencia.

Templo de Amada. Escena de procesión en la que los sacerdotes portan una barca ritual.

En Egipto había fiestas conmemorativas para celebrar en los días asociados a sus dioses, especializados cada uno de ellos en proteger a la población en una determinada parcela de actividad, exactamente igual que aún hoy solemos hacer con nuestros “Santos”, que vienen a tener las mismas funciones que la pléyade de dioses egipcios en una religión que ahora es monoteísta.

No trataremos aquí de consignarlos a todos, pues son legión, pero si podemos recordar algunos de los más significativos, como por ejemplo nuestro san Isidro Labrador, patrono de los agricultores y todo lo relacionado con la agricultura y cuyos homónimos egipcios serían Renenutet o Min, la primera protectora de las cosechas y el segundo propiciador de la fertilidad no solo de la tierra sino también de la humana; de las almas del Purgatorio y los difuntos se encarga aquí san Nicolás o san Patricio (en Irlanda) y allí el dios Anubis; de los escritores y literatos san Juan Evangelista y el dios Thot en Egipto, que también protege a los médicos y a la medicina, aunque aquí lo hace san Lucas; para la maternidad y todo lo relacionado con ella, contamos con san Gerardo o santa Juana, según los gustos, y en la cultura egipcia Hathor y otro grupo de diosas especializadas en algunos pormenores como el parto y la lactancia. Y así podríamos seguir, pero con estos ejemplos es suficiente.

Templo de Luxor en Tebas. Relieve en el que se representa al dios Amon-Min, dios lunar de la fertilidad y la vegetación. Simbolizaba la fuerza generadora de la naturaleza. Su falo erecto es objeto del manoseo de los turistas en la creencia de que ello les ayudará en sus expectativas sexuales.

Y sin salirnos del ambiente festivo egipcio no podemos pasar por alto la fiesta de Tekhi, o fiesta de “la Borrachera” en honor a Thot (Dyehuti) –en el primer mes de la inundación (Akhet), entre el 29 de agosto y el 27 de septiembre–. En España se sigue celebrando todos los fines de semana, aunque aquí se le aplica el nombre de “Litrona” y no tiene santo protector, no solo porque la juventud actual sea más descreída, o pagana, sino porque no creemos que haya “santo” que se atreva con semejante patronazgo, amén de considerar que los efectos son igual de devastadores aquí que allí, tanto en el aspecto físico como en lo relacionado con la limpieza.

2 comentarios.

Hey, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

http://www.borvestinkral.com/

Hombre, hablando se «santos protectores», el cristianismo los tiene en abundancia y para todos los gustos, por ejemplo, ¿qué me dices de San Genarín?